El sábado 6 de septiembre Chile adelantó los relojes en 60 minutos. El doctor John Ewer, investigador del CINV-UV y especialista en cronobiología, explica por qué esta medida impacta la memoria, el ánimo y la seguridad de las personas, y advierte que los adolescentes son el grupo más vulnerable.

El sábado 6 de septiembre Chile adelantó los relojes en 60 minutos. El doctor John Ewer, investigador del CINV-UV y especialista en cronobiología, explica por qué esta medida impacta la memoria, el ánimo y la seguridad de las personas, y advierte que los adolescentes son el grupo más vulnerable.

Publicado en Universidad de Valparaíso el 03 de septiembre de 2025

Cuando el reloj marcó la medianoche del sábado 6 de septiembre, Chile vivió un nuevo cambio de hora: se adelantaron los relojes en una hora para dar inicio al horario de verano. Aunque para muchos se trata de una simple molestia, la ciencia muestra que la alteración de los relojes biológicos tiene consecuencias directas en la salud.

“Los efectos son los mismos que se esperarían de alguien que ha dormido una hora menos. Se aprende menos, se está de peor humor, se pone menos atención, se tienen más accidentes y se recuerdan menos cosas”, explica el doctor John Ewer, investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencias de la Universidad de Valparaíso (CINV-UV).

Pero el impacto no se detiene ahí. El doctor en Neurociencias advierte sobre problemas más serios: “Más allá de las consecuencias mentales y somáticas, observamos problemas agudos como un aumento en el número de infartos de corazón y, en general, un leve incremento en la mortalidad global. Aunque no es un aumento masivo que cause una alarma inmediata, es lo suficientemente significativo como para ser detectado y, lo más importante, se trata de casos que son completamente evitables”.

Si bien los estudios muestran un “pequeño porcentaje” de aumento, el punto clave, según el doctor Ewer, no es la cifra, sino que esos casos son prevenibles.

Luz natural y artificial

Tal como adelanta el científico, la raíz del problema reside en nuestra relación con el sol. Nuestros relojes internos se sincronizan con la luz natural, un estímulo que ningún foco artificial puede reemplazar.

Para ilustrar este punto, el doctor Ewer invita a considerar la inmensa diferencia entre la luz natural y la artificial. Usando un medidor de lux, una unidad de medición de luz, explica:

“Dentro de un laboratorio, la iluminación artificial puede alcanzar cerca de 500 lux. Al salir del laboratorio y ubicarse bajo sombra en un día soleado, esa cifra sube a ocho mil lux. Ahora, si te ubicas directamente bajo el sol, puede llegar a ochenta mil o incluso cien mil lux. Esto significa que en un día con sol te expones a una intensidad de luz (solar) que es cien a doscientas veces más potente que la iluminación interior. Es la diferencia entre caminar una cuadra o caminar cien. O entre pagar mil pesos o cien mil”, señala.

Esta enorme intensidad es la razón por la que la exposición a la luz solar es tan poderosa para regular nuestro ciclo de sueño y vigilia de manera efectiva, enfatiza.

En esa línea, el doctor Ewer afirma que nuestro reloj biológico, forjado por millones de años de evolución, se rige por la intensidad de la luz solar y es por eso que no es tan fácil adaptarnos.

También aclara que el cuerpo “nunca se acostumbra” al cambio de hora y explica: “Lo que sucede es que el cambio de hora se hace en primavera, y a medida que nos acercamos al verano, el sol sale un poco más temprano cada día. Con el tiempo, esa diferencia se acumula y la distancia entre el horario anterior y el nuevo con respecto a la hora que se levanta el sol se va achicando. Por eso, pareciera que nos acostumbramos, pero la realidad es que el cuerpo no se acostumbra nunca, porque la hora a la que nuestro organismo despierta está biológicamente determinada por la hora en la que sale el sol”.

Grupo más vulnerable

El impacto del cambio de hora no es igual para todos. “Los que más lo sienten son los adolescentes”, afirma el científico. Su reloj interno los lleva a acostarse y despertar más tarde que el resto de la población. Esto genera un desajuste crónico con los horarios escolares o académicos que ya tienen.

El profesor Ewer lo explica con un ejemplo: “Un viejo como yo se despierta naturalmente alrededor de las siete. Entonces, yo con el cambio de hora voy a tener un déficit de una hora. Sin embargo, un adolescente, que despierta a las once de la mañana, normalmente, va a tener un déficit de cinco horas”.

Esta pérdida de sueño tiene consecuencias directas, advierte John Ewer, impactando el rendimiento académico y aumentando los accidentes, algo que el investigador ha observado en estudios internacionales.

“Un estudio realizado en Estados Unidos reveló que los estudiantes de un colegio que comenzaba las clases a las nueve de la mañana dormían, en promedio, una hora y media más que los que iniciaban su jornada a las siete y media. Como resultado, su rendimiento era notablemente superior, y en el caso de los jóvenes que ya podían conducir, también registraron menos accidentes”.

Caso chileno

Chile ha intentado en varias ocasiones eliminar el cambio de hora, pero siempre ha regresado a él. Según John Ewer, esto se debe a que los adultos, quienes son los que toman las decisiones, tienden a preferir la luz por las tardes. Sin embargo, esta preferencia no toma en cuenta a la población más afectada.

El investigador concluye que “para nosotros es una preferencia, pero para los adolescentes es realmente agregar una hora más de sueño perdido. Y eso impacta todas las cosas que nos importan, como el aprendizaje y la disminución de accidentes”.

Recomendaciones

Frente a este escenario, las recomendaciones son simples, aunque no siempre fáciles de cumplir: acostarse un poco antes, evitar pantallas y comidas pesadas en la noche, y tratar de sumar al menos media hora extra de descanso.

El debate sobre mantener o eliminar los cambios de hora no es exclusivo de Chile, pero aquí cobra un matiz especial. Mientras que los adultos tienden a preferir la luz en la tarde, los adolescentes, el grupo más afectado, cargan con un déficit de sueño que impacta directamente su aprendizaje, su ánimo y su seguridad. “Un examen rendido a las ocho de la mañana no mide solo lo que sabes, sino también cuán despierto estás”, resume Ewer, destacando cómo el problema va más allá de un simple ajuste de horario.

La experiencia chilena, sostiene el investigador, muestra que las decisiones horarias no son neutras: “Se trata de políticas públicas que repercuten en la salud y en la vida cotidiana de millones de personas”.

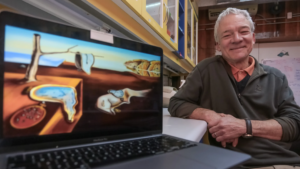

Nota: Pamela Simonetti / Fotos: Denis Isla